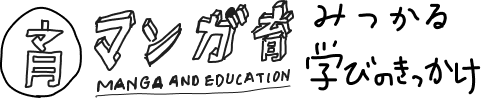

「バトルマンガで歴史が超わかる本」は、歴史上の偉人たちが激しいバトルを繰り広げる中で、世界史や日本史の知識を楽しく学べるユニークなマンガです。伝説的な英雄たちが一堂に会し、戦場で運命をかけた戦いを繰り広げる様子が描かれ、読むだけで歴史の流れが自然と頭に入ってきます。ここでは、本書がなぜ歴史教育にぴったりなのか、そのポイントを解説します。

1. 歴史を「体験」できる臨場感あふれるバトルシーン

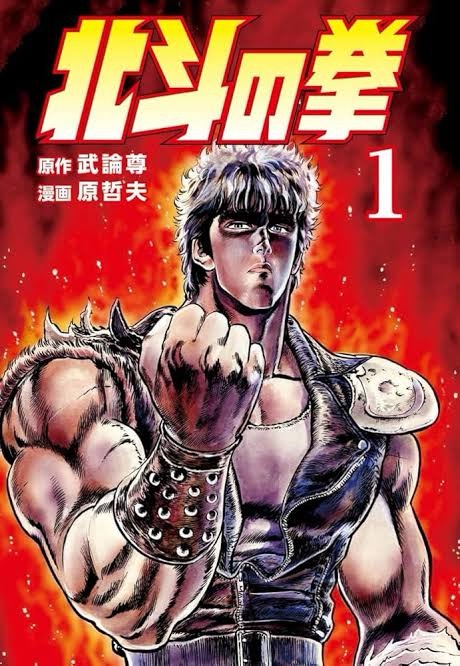

マンガの魅力は、なんといってもそのビジュアルとストーリーテリングの力です。本書では、アレクサンダー大王やチンギス・ハーンといった歴史上の人物が壮大なバトルシーンで描かれます。例えば、アレクサンダー大王がギリシャ槍を手に、対するチンギス・ハーンがモンゴルの象徴的な曲刀を振るうシーンは、読者にとってまるでタイムスリップしたかのような臨場感があります。キャラクターたちの戦いを通じて、その時代背景や文化、戦術が自然と頭に入ってきます。

2. 時代や地域を超えた人物同士の「夢の対決」が知的好奇心をくすぐる

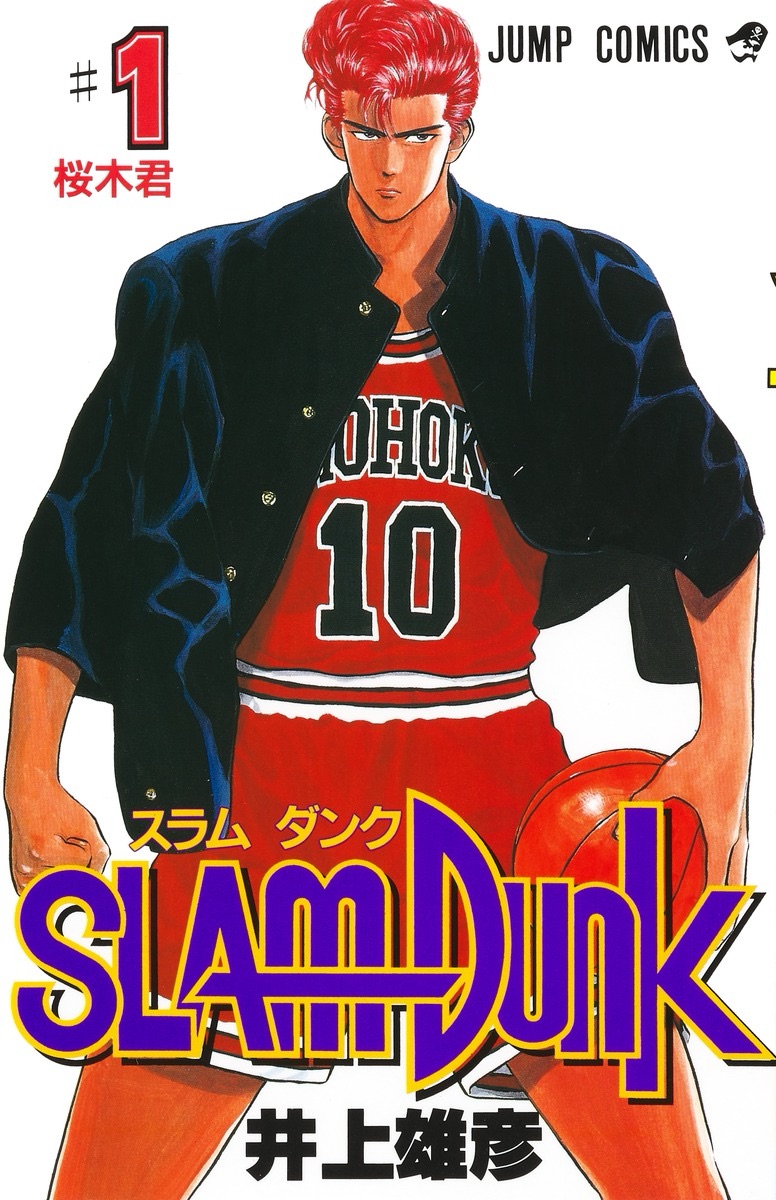

『バトルマンガで歴史が超わかる本』では、異なる時代の人物たちが直接対決するという、まさに「夢のバトル」が展開されます。日本の戦国武将と西洋の騎士が戦ったり、ローマ帝国の英雄が中国の将軍と激突したりと、普段は想像もつかない組み合わせが実現します。これにより、各時代の偉人たちの背景や功績がバトルを通して伝えられ、読者は「この人物はどんな時代を生きていたのだろう?」と興味を持ちながら歴史に親しむことができます。

3. 歴史の重要な出来事が「ストーリー化」されているので覚えやすい

歴史の学習で難しいのは、多くの出来事や年号を覚えることです。しかし、本書ではバトルのストーリーがそのまま歴史的な出来事とリンクしているため、自然に理解できるようになっています。たとえば、ナポレオンとスパルタの王が戦う場面では、フランス革命の意義や古代ギリシャの勇士たちの勇気についても学ぶことができる構成になっています。このようなストーリー化された学び方は、長期的な記憶にも残りやすく、歴史に対する理解を深める助けとなります。

4. 歴史の教訓が詰まった名言や考え方が登場

バトルシーンでは、単なる戦闘だけでなく、歴史上の偉人たちが発した名言や人生観も紹介されています。例えば、「歴史の運命を決する戦い!」といった台詞は、彼らが抱いた理想や信念を反映しています。このようなセリフを通じて、当時の人々がどのような価値観で行動していたのかを知ることができ、歴史的な人物像に深みが増すのです。

まとめ

『バトルマンガで歴史が超わかる本』は、歴史に苦手意識がある人でも興味を持って読み進められるよう工夫されています。バトルマンガならではのエンターテインメント性と教育的要素が融合し、楽しく学べる歴史マンガとしておすすめです。アクションを通じて歴史を「感じる」ことで、ただの知識ではなく、記憶に残る体験として歴史を学ぶことができる一冊です。