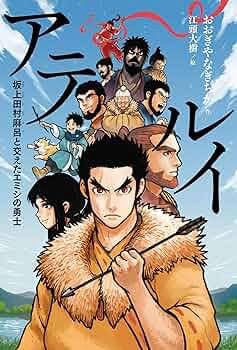

**『阿弖流為伝』**は、9世紀の日本、特に東北地方の蝦夷(えみし)と呼ばれる人々が中央政府と戦った物語を描いた作品です。この時代、朝廷は律令国家の支配を拡大しようとしましたが、東北地方に住む蝦夷たちはそれに強く抵抗していました。特に、蝦夷の英雄として名高い阿弖流為(あてるい)が、この時代の象徴的な人物です。彼の物語を通して、9世紀の日本の政治的背景や、国家の拡大と地域住民の抵抗について学ぶことができます。

1. 律令国家の確立と支配拡大

9世紀は、平安時代の初期であり、律令制度が確立され、国家の統治が強化されていった時期です。日本の中央集権的な政府(朝廷)は、律令制度を通じて地方を統治しようとしましたが、特に東北地方(蝦夷地)では、現地の住民である蝦夷が強い抵抗を示しました。**『阿弖流為伝』**では、蝦夷の戦士たちがどのようにして中央政府の支配に対抗したか、そして彼らの文化や生活様式が描かれています。

当時の朝廷は、東北地方の蝦夷を「異民族」として捉え、彼らを服従させるために何度も軍事行動を起こしました。しかし、蝦夷たちは阿弖流為のような優れた指導者のもとで組織的な抵抗を続け、朝廷の侵攻を退けることもありました。この物語を通じて、9世紀における中央政府と地方の関係、特に律令制度の下での支配拡大の過程がどのように展開されたかを理解することができます。

2. 阿弖流為と蝦夷の抵抗

『阿弖流為伝』の中心人物である阿弖流為は、蝦夷の英雄であり、彼は朝廷の侵略に対して強力な抵抗を続けた人物として知られています。物語の中で、彼は高い戦術的能力を持ち、仲間と共に奮闘し、中央政府の軍勢を打ち破る姿が描かれています。このような蝦夷たちの抵抗を通じて、9世紀の東北地方がどのように朝廷の支配に対抗し、独自の文化や社会を守ろうとしていたのかが見えてきます。

また、阿弖流為の抵抗は単なる武力闘争にとどまらず、地域住民の誇りや文化を守るための戦いでもありました。この時代、蝦夷は独自の文化や社会構造を持ち、それが朝廷の中央集権的な律令制度に適合しなかったために対立が深まったのです。『阿弖流為伝』では、阿弖流為の個人としての強さや、蝦夷たちが直面した困難を描くことで、彼らの苦悩や誇りに触れることができます。

3. 日本の国土統一の過程

9世紀は、日本が徐々に現在の領土に近づくための国家統一の過程が進んだ時期でもあります。『阿弖流為伝』では、東北地方を統合しようとする朝廷の政策が描かれ、これにより日本全体が律令国家としてまとまっていく様子が見えてきます。

しかし、東北地方のように、朝廷の支配に従わない地域では、戦争や圧力による支配拡大が試みられ、これが蝦夷たちの反発を招く結果となりました。このように、日本が国家として統一されていく過程には、地方との摩擦や葛藤が伴っていたことを、物語を通じて学ぶことができます。

4. 戦闘と戦術の進化

『阿弖流為伝』では、阿弖流為率いる蝦夷軍と、朝廷の軍勢との間での戦闘シーンが描かれます。蝦夷の戦士たちは、自然を活かしたゲリラ戦術を駆使して、朝廷の組織化された軍に対抗しました。こうした戦術の描写は、9世紀の戦争が単なる数の戦いではなく、戦術や地理的な要素がどれほど重要であったかを示しています。また、蝦夷の戦いを通じて、日本の軍事文化や戦術の進化も感じ取ることができます。

注目シーン: 阿弖流為の投降と最期

『阿弖流為伝』で特に注目すべきシーンは、蝦夷の英雄である阿弖流為が、仲間と共に朝廷に投降し、最終的に処刑される場面です。彼は最期まで誇り高く、自らの信念を曲げることなく生き抜きました。このシーンは、9世紀の中央政府と地方の激しい対立を象徴し、また、誇り高い人物としての阿弖流為の内面が深く描かれています。彼の死を通じて、蝦夷たちの抵抗が終焉を迎え、朝廷による支配が確立されたことが感じられます。

9世紀の日本から学ぶ教訓

『阿弖流為伝』を通じて学べるのは、9世紀の日本がどのようにして中央集権化を進め、国家統一の過程にあったかということです。蝦夷たちの抵抗を通じて、中央政府の強力な支配体制に対抗する地方の文化や社会がどれほど重要であったかが見えてきます。また、地方の独自性や誇りが国家の成長とどのように絡み合っていたかを考える上で、この物語は大きな示唆を与えてくれます。

まとめ

**『阿弖流為伝』**は、9世紀の日本、特に東北地方の蝦夷たちと中央政府の戦いを描いた歴史漫画です。この作品を通じて、9世紀の日本が中央集権的な国家として成長していく過程や、地方の抵抗を理解することができます。阿弖流為という英雄を中心に、地域社会と国家の葛藤、戦術の進化、そして国家統一の意義について学ぶことができるでしょう。