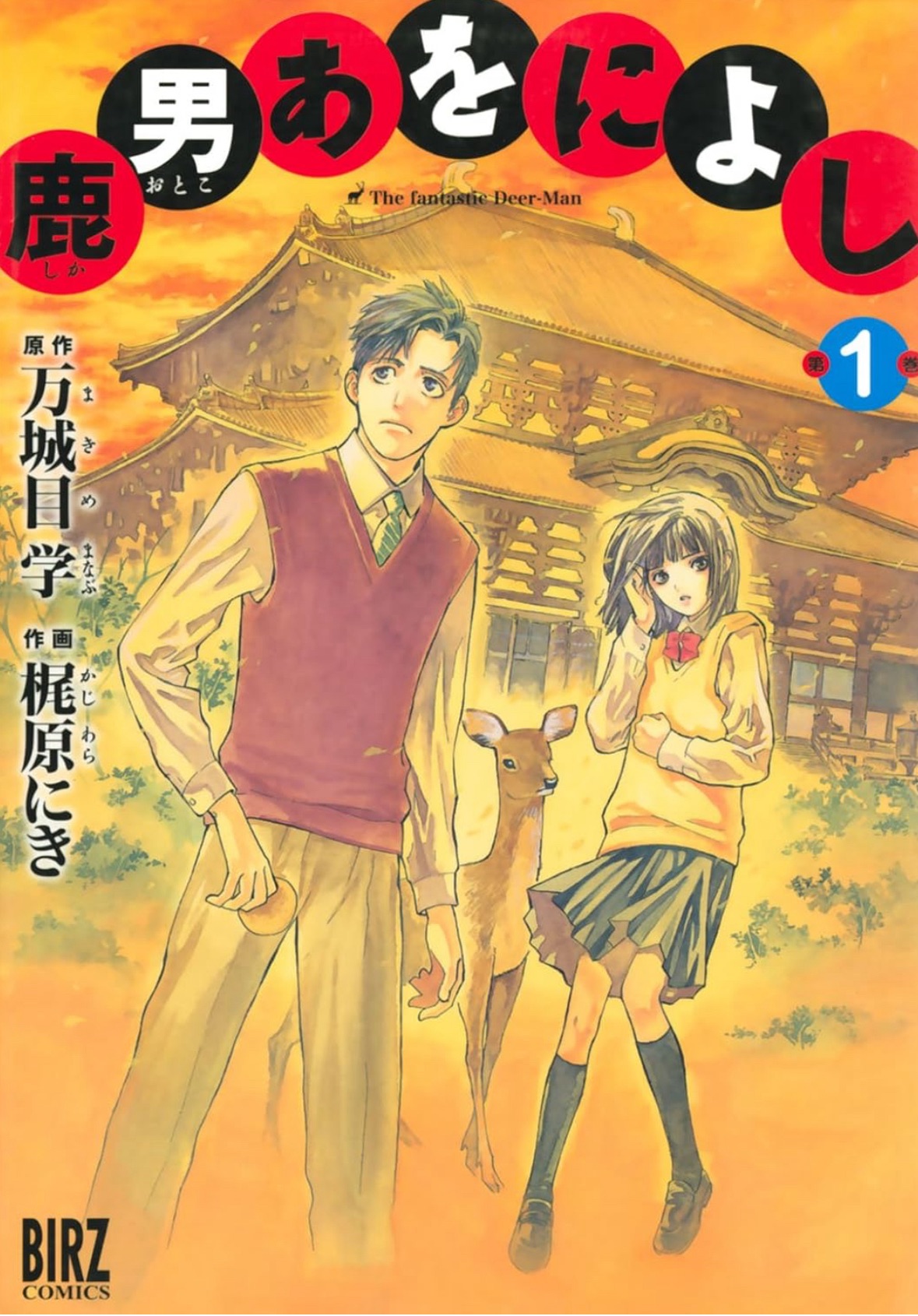

奈良県は、日本の歴史や文化の中でも特に重要な役割を果たした場所であり、古代の都・平城京をはじめとする数多くの歴史的遺産が残っています。今回は、奈良県の文化や歴史を学ぶ上で最適な漫画として、『鹿男あをによし』を取り上げます。この作品を通して、奈良の魅力を楽しみながら学ぶことができるでしょう。

『鹿男あをによし』が奈良県の教育に最適な理由

- 奈良の歴史的背景を体感できる

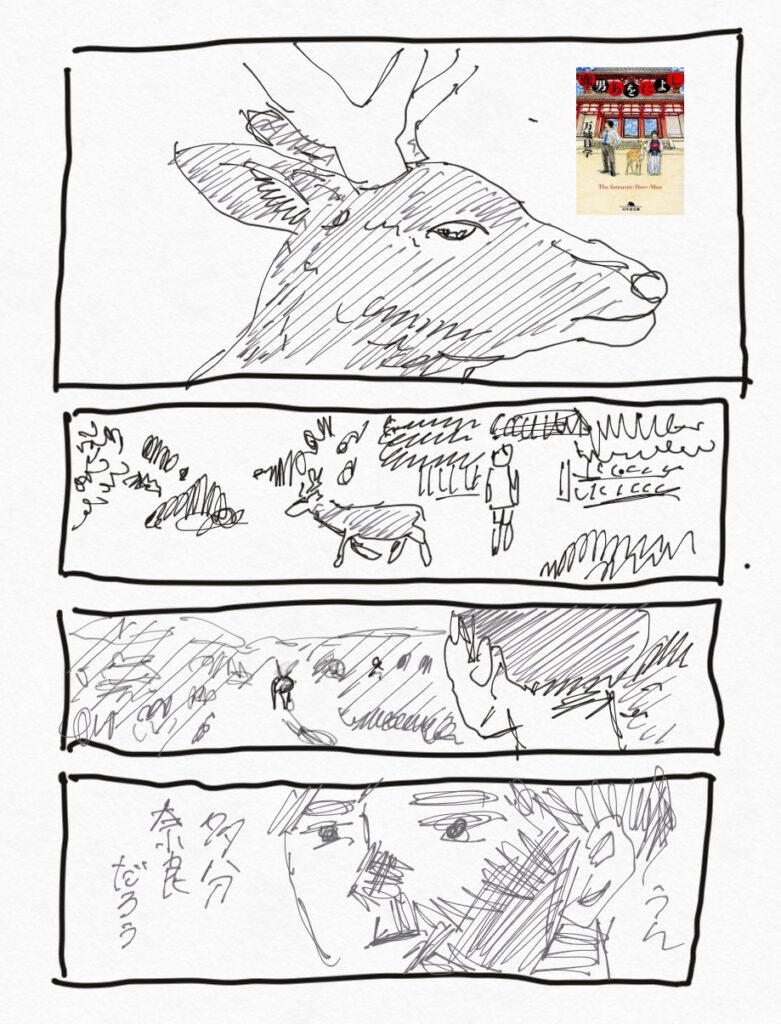

『鹿男あをによし』は、奈良を舞台にしたストーリーであり、古代日本の歴史に触れることができる作品です。主人公が鹿に導かれながら、奈良の歴史的な場所や伝統行事に巻き込まれていく展開は、読者にとって歴史の魅力を深く感じさせます。特に、奈良時代やその遺跡についての理解を深めるのに最適です。 - 奈良のシンボル・鹿との関係を知る

奈良公園の鹿は、奈良のシンボルとして有名ですが、『鹿男あをによし』では、鹿が物語の重要な役割を果たします。神聖視される鹿と人間の関係や、奈良の伝統的な考え方について触れることで、奈良の文化的背景を自然に学べます。奈良に住む鹿の存在が持つ意味や、古代から続く信仰との関わりが描かれる点も教育的です。 - 現代と古代をつなぐストーリー

この作品は、現代の奈良を舞台にしながらも、古代の伝承や神話を背景に物語が進行します。過去と現在が交錯する描写により、読者は奈良の長い歴史をより身近に感じることができ、古代から続く文化や習慣が現代にも影響を与えていることを学ぶことができます。奈良の伝統行事や風景が、作品中でリアルに描かれている点も魅力です。 - 印象的なシーン

- 鹿との会話シーン

主人公が鹿と対話するシーンは、『鹿男あをによし』の中でも特に印象的です。鹿はただの動物ではなく、古代の神々や伝承と深く結びついた存在として描かれています。奈良における鹿の役割や、その歴史的・宗教的な重要性が強調され、奈良の自然と歴史が一体化していることを象徴するシーンです。 - 奈良公園や東大寺の描写

作中では、奈良の名所である奈良公園や東大寺などが美しく描かれています。これらの場所は、奈良の歴史や仏教文化を象徴する場所であり、観光だけでなく、奈良の文化的意義を理解するための重要なポイントです。歴史的な建築や風景を通して、奈良の文化遺産について学べます。 - 平城京の古代都市への言及

平城京に関する話題も物語に含まれており、古代奈良の都としての役割や、日本史における奈良の重要性が語られます。平城京の遺跡や、その時代の人々の生活について興味を持つきっかけとなる場面です。 - 奈良県から学べる主な教訓 • 歴史的・文化的価値のある地域の理解

奈良は、古代日本の中心地であり、多くの歴史的遺産が残されています。この作品を通して、奈良の歴史的価値や、それが現代にどのように影響しているのかを学ぶことができます。

• 自然と文化の調和

奈良における鹿の存在は、自然と人間の共生の象徴です。『鹿男あをによし』は、自然を大切にする奈良の文化や、その背景にある古代からの信仰を伝えています。

• 地域に根付いた伝承や神話の重要性

奈良には、古代から続く神話や伝承が数多く存在し、それらは今でも地域文化の一部です。漫画を通じて、地域に根付く物語がどのように受け継がれているのかを学べます。

まとめ

『鹿男あをによし』は、奈良県の歴史や文化を楽しく学ぶのに最適な漫画です。鹿との対話や、奈良の名所が登場することで、奈良の歴史や文化を身近に感じることができます。この作品を読むことで、奈良県が日本史においてどれほど重要な役割を果たしてきたか、またその自然や伝統がどのように受け継がれているかを理解できるでしょう。