日本有数の大都市・大阪府は、歴史的な名所やグルメ、独特の文化が根付く地域です。そんな大阪を深く知るのにおすすめの漫画が 『じゃりン子チエ』 です。大阪の下町を舞台に、元気いっぱいの少女・チエと個性豊かな人々の生活を描いた本作は、大阪の庶民文化を学ぶのにぴったり。今回は、『じゃりン子チエ』を通じて大阪府について楽しく学べるポイントを紹介します!

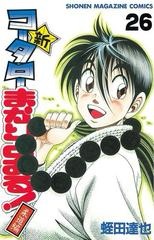

『じゃりン子チエ』とは?

『じゃりン子チエ』(作:はるき悦巳)は、大阪・西成区の下町を舞台に、小学生のチエが家業のホルモン焼き屋を切り盛りしながら、父・テツや近所の人々と繰り広げる日常を描いた作品です。方言たっぷりの会話やユーモアあふれるキャラクターたちが魅力で、アニメ化や映画化もされました。

『じゃりン子チエ』で学ぶ大阪府の魅力

1. 大阪の下町文化がリアルに描かれる

『じゃりン子チエ』には、大阪の庶民的な暮らしがリアルに表現されています。ホルモン焼き屋や長屋の風景、地域のつながりの深さなど、大阪ならではの下町文化を知ることができます。今も大阪の一部にはこのような人情味あふれる雰囲気が残っており、地域社会の魅力を学ぶのに最適です。

2. 大阪弁を自然に学べる

本作の大きな特徴は、登場人物が話す コテコテの大阪弁 です。「なんでやねん」「アホか」「しゃーないなあ」など、関西圏で日常的に使われる表現が満載。大阪弁のリズムや言葉のニュアンスを、漫画を通じて自然に学ぶことができます。

3. 大阪の食文化に触れられる

チエの家業であるホルモン焼きのほか、お好み焼き、たこ焼き、串カツなど、大阪を代表するB級グルメがたびたび登場します。これらの食文化は、現在も大阪の観光名所や飲食店で楽しめるものばかり。漫画を読んでから実際に大阪を訪れると、より深く楽しめます。

4. 大阪人の笑いのセンスがわかる

『じゃりン子チエ』には、ボケとツッコミの応酬や独特のユーモアがふんだんに盛り込まれています。大阪のお笑い文化は全国的に有名ですが、その根底には「会話を楽しむ」「相手を笑わせることが礼儀」という価値観があります。漫画を通じて、大阪人の笑いの文化に触れることができます。

『じゃりン子チエ』の名場面

● チエのたくましさが光る名シーン

テツは無職でギャンブル好きのダメ親父ですが、チエはそんな父に頼らず、しっかり者としてホルモン焼き屋を切り盛りします。そんなチエの健気さとたくましさが描かれるシーンは、本作の魅力のひとつです。

● 個性豊かなキャラクターたちの掛け合い

チエの周囲には、猫の小鉄やおじさんたちなど、強烈な個性を持ったキャラクターが登場します。彼らの掛け合いはまさに大阪らしさ全開で、読んでいるだけで大阪の下町の雰囲気を味わえます。

まとめ

『じゃりン子チエ』は、大阪府の下町文化、食文化、大阪弁、そして人々の温かさを学ぶのに最適な作品です。漫画を読むことで、大阪の魅力をより深く知ることができ、実際に訪れる際の楽しみも増えるはず。

大阪に興味がある人や、大阪弁を学びたい人、笑いと人情のあふれる物語を楽しみたい人には、ぜひ一度読んでほしい作品です!