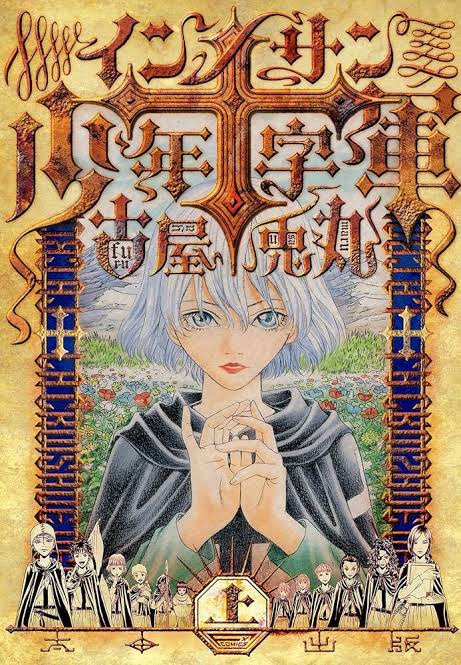

中世ヨーロッパの歴史を語るうえで欠かせない十字軍遠征。その中でも特に異色で悲劇的なエピソード、「少年十字軍」を題材にした古屋兎丸先生の『インノサン少年十字軍』は、歴史を学ぶ絶好の漫画作品です。

この漫画は13世紀初頭に実際に起こった少年十字軍運動を描いており、宗教的情熱と人間の弱さ、そして当時のヨーロッパ社会が持つ闇を鮮烈に伝えます。作品を通じて、十字軍の歴史的背景や中世ヨーロッパの文化を深く学ぶことができます。

1. 『インノサン少年十字軍』が歴史学習に役立つ理由

1.1 少年十字軍の実際のエピソードに基づく物語

『インノサン少年十字軍』は、フランスの少年エティエンヌを中心に、聖地エルサレム奪還を目指した十字軍運動を描いています。この運動は、13世紀に起こった実際の事件がモデルで、歴史の実態と人々の宗教的熱狂をリアルに再現しています。

1.2 中世ヨーロッパの社会構造を鮮やかに描写

作品内では、当時の封建社会の様子や農民の生活、宗教的権威の強大さが詳細に描かれています。少年たちが抱く信仰心とそれを利用する大人たちの陰謀が交錯し、中世の社会の複雑な構造が浮かび上がります。

1.3 十字軍の裏側を学べる

十字軍は宗教的使命感だけでなく、経済的利益や権力争いが絡んでいました。『インノサン少年十字軍』では、少年たちの純粋な信仰心の背景に隠された大人たちの思惑が描かれ、十字軍遠征が持つ多面的な側面を学ぶことができます。

2. 『インノサン少年十字軍』の注目シーン

2.1 少年たちの旅立ちと高揚感

フランスの農村で信仰心に突き動かされたエティエンヌが仲間を集め、エルサレムへ向けて旅立つシーンは、希望と信仰心に満ちた感動的な瞬間です。中世の人々が宗教にどれほど強く依存していたかを感じることができます。

2.2 旅路の過酷さと試練

飢餓や病気、異教徒との遭遇といった少年たちが直面する過酷な旅路は、当時の巡礼の現実を生々しく描写しています。中世の過酷な環境や不安定な社会情勢を理解するうえで重要なシーンです。

2.3 悲劇的な結末

少年十字軍運動が挫折し、多くの少年たちが命を落としたり奴隷として売られる場面は、宗教的熱狂の裏に潜む危険性を鋭く描き出します。これは、現代にも通じる普遍的なテーマとして考えさせられます。

3. 『インノサン少年十字軍』から学べる教育的ポイント

3.1 宗教的情熱とその危険性

作品は、中世ヨーロッパにおける宗教の絶対的な力と、それが人々の行動をどれほど支配していたかを示します。同時に、宗教的熱狂が暴走すると、どれほど多くの犠牲を伴うかを学ぶことができます。

3.2 中世の封建社会の実態

作品に描かれる中世の社会構造や階級の描写は、当時のヨーロッパ社会の仕組みや、庶民が置かれた厳しい現実を学ぶ手助けになります。

3.3 歴史から学ぶ教訓

『インノサン少年十字軍』は、過去の悲劇的な出来事を通じて、現代社会における集団行動や盲目的な信仰の危険性についても考える機会を提供します。

まとめ

『インノサン少年十字軍』は、13世紀の少年十字軍という歴史的事件を通じて、中世ヨーロッパの宗教、社会、そして人々の生活を鮮烈に描いた作品です。漫画としてのストーリーの面白さだけでなく、歴史的背景の学びも深い一冊です。

12世紀から13世紀のヨーロッパ史や十字軍遠征に興味のある方は、ぜひこの作品を手に取ってみてください。歴史の壮大さと人間の持つ信仰の力、そしてその危うさを実感できることでしょう。