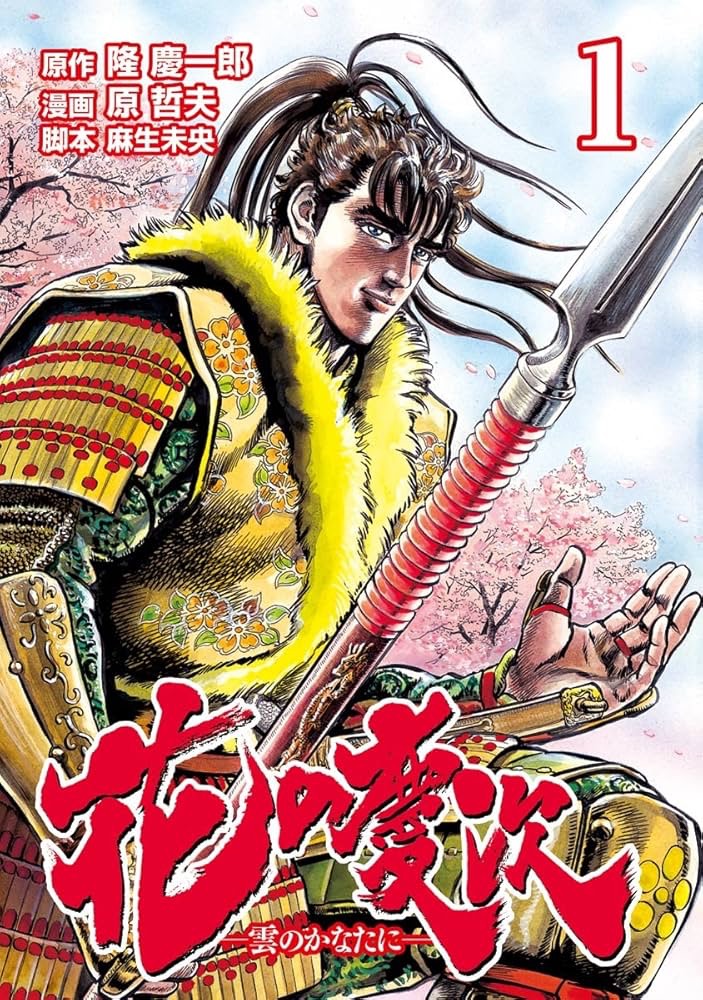

『花の慶次』(原哲夫)は、戦国時代の武士、前田慶次を主人公にした漫画で、乱世の中で自由奔放に生きる豪傑の姿を描いています。この作品は、16世紀の戦国時代を舞台にしていますが、その根底に流れる武士道の精神や、武士たちの戦い方、名誉や誇りを重んじる価値観は、15世紀の日本、特に戦国時代の始まりを理解する上で非常に参考になります。

15世紀の日本は、室町時代後期にあたり、応仁の乱(1467年–1477年)が発生し、その後、日本全土が戦国時代へと突入する時期です。『花の慶次』に描かれる自由な精神や、戦国武将の誇り高い生き方は、15世紀から始まった戦乱の時代の武士たちが持っていた精神と共通する部分が多いです。

1. 応仁の乱と戦国時代の幕開け

15世紀の日本は、室町幕府の権力が弱体化し、地方の守護大名たちが力を持ち始めました。特に1467年からの応仁の乱は、京都を中心に全国の大名たちが二つの陣営に分かれて争う戦いで、日本全土を巻き込む大規模な内乱へと発展しました。この戦いを機に、中央集権的な統治が崩壊し、各地で大名たちが独立して勢力を争う戦国時代へと突入しました。

『花の慶次』の世界では、戦国時代の戦乱の中で、武士たちが己の信念や誇りをかけて戦い、自由奔放に生き抜いていく様子が描かれています。このような武士たちの戦う姿は、15世紀の日本においても、戦乱の中で自らの生き方を模索しながら戦う武士たちの姿と重なります。

2. 前田慶次の自由な生き方と武士の美学

前田慶次は、歴史的には前田利家の養子であり、戦国時代末期の武将として知られています。彼は豪快で自由奔放な性格を持ち、伝説的な人物として語り継がれています。『花の慶次』では、慶次が戦場で豪傑としての名を馳せながらも、名誉や誇り、そして自由を重んじる姿が描かれています。

このような生き方は、15世紀の武士たちが、主君や家族を守るために戦うだけでなく、自己の信念を持って行動する姿と重なります。応仁の乱以降、地方の大名たちが自立して自分の領地を守るために戦い始めた時代には、武士たちも自らの名誉を守るために戦い、自分らしい生き方を追求していました。

3. 戦国武将の名誉と誇り

『花の慶次』では、戦国武将たちが戦場で名誉や誇りをかけて戦う姿が描かれています。慶次自身も、戦場での一騎打ちや壮大な戦いの中で、武士としての誇りを持って行動します。彼にとって、武士道とは単なる生き方の指針ではなく、自己の信念と直結した生き様です。

15世紀の日本では、戦国時代に突入する中で、武士たちは常に名誉や忠義、誇りを重視していました。応仁の乱に代表されるように、大名たちは互いに領土を巡って争いながらも、武士としての名誉を守ることが最重要視されていたのです。『花の慶次』は、このような武士の精神を現代に伝える作品であり、15世紀の日本に生きた武士たちの価値観を理解する上で非常に参考になります。

4. 戦場での戦術と武器

『花の慶次』では、戦国時代の合戦の描写が非常にリアルに描かれています。戦国武将たちが用いた戦術や武器、さらには戦場での駆け引きなど、戦国時代の合戦におけるリアルな戦闘描写が見どころです。

15世紀の日本では、応仁の乱を境に戦術や兵器の進化が見られ、戦場での集団戦や火縄銃の使用など、後の戦国時代の戦い方が形成され始めました。『花の慶次』の戦場シーンを通じて、15世紀から16世紀にかけての日本の戦闘技術の進化や、武士たちがどのようにして戦場で生き抜いていたのかを感じ取ることができます。

注目シーン: 慶次の自由な精神と名誉をかけた戦い

『花の慶次』で特に注目すべきシーンは、主人公の慶次が、戦場で一騎打ちや壮絶な戦いを繰り広げながらも、自分自身の自由を貫き通す姿です。彼は戦乱の中でも自らの誇りを忘れず、他人に縛られない生き方を追求しています。この姿は、15世紀の武士たちが戦乱の中で自分の信念を守りつつ、戦場で名誉を勝ち取ろうとした姿勢を象徴しています。

15世紀の日本から学ぶ教訓

『花の慶次』を通じて学べる教訓は、武士の誇りや信念、そして自由な精神です。15世紀の日本は、応仁の乱をきっかけに戦国時代へと突入し、武士たちは自分の領地を守るために戦いながらも、常に名誉を重んじていました。また、戦国時代を生き抜くためには、単なる武力だけでなく、知恵や駆け引き、さらには自己の信念を持って行動することが求められました。

『花の慶次』は、こうした武士の価値観を色濃く描いており、現代においても人間の誇りや自由を守るためにどう生きるべきかを考えるヒントを与えてくれます。

まとめ

**『花の慶次』**は、戦国時代の武将・前田慶次を主人公にした豪快な物語ですが、15世紀の日本、特に応仁の乱後の戦国時代の武士たちが持っていた名誉や信念、自由を重んじる生き方を描いた作品としても非常に参考になります。この作品を通じて、15世紀に始まる日本の戦乱の時代における武士の価値観や、戦場での戦い方、そして武士としての誇りを理解することができます。