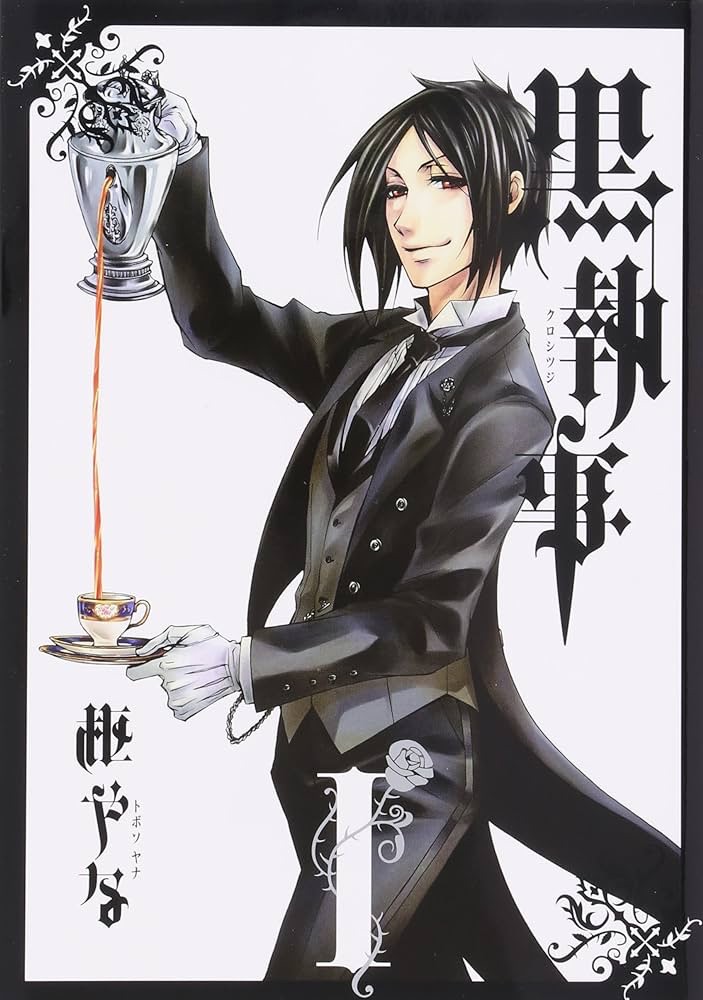

『黒執事』(Yana Toboso作)は、ただのダークファンタジーではなく、教育的視点からも多くの学びを得られる作品です。ヴィクトリア朝イギリスを舞台に、歴史や文化、マナーを知る手がかりが随所に散りばめられており、特に歴史や社会学、道徳的な視点から深く掘り下げることができます。今回は、『黒執事』が教育に役立つ3つの理由と、学べる重要なシーンを紹介します。

1. ヴィクトリア朝時代の生活を忠実に再現

『黒執事』は19世紀末のイギリスを舞台にしており、その時代背景を細かく描写することで、読者はヴィクトリア朝時代の風俗や文化、階級社会を体験できます。特に建築や服装、貴族の生活様式など、当時の生活が緻密に再現されているため、歴史の学びとして非常に役立ちます。

注目シーン:

物語序盤で、ファントムハイヴ邸での豪華な食事会やアフタヌーンティーのシーンが印象的です。セバスチャンが仕える主人、シエル・ファントムハイヴに対する振る舞いは、19世紀の上流階級の厳格なマナーを反映しており、当時の貴族社会の価値観を知ることができます。

教育的ポイント:

この作品を通じて、ヴィクトリア朝の階級制度や貴族社会のあり方、そして社交の中で重要視されたマナーやエチケットについて学ぶことができます。西洋史やイギリスの社会史を学ぶ際、当時の貴族文化と労働者階級の対比を知る手助けになるでしょう。

2. イギリス文化の理解を深める象徴的なキャラクター

『黒執事』では、登場キャラクターたちがそれぞれヴィクトリア朝イギリスの社会的象徴を表しています。主人公シエルは若くして巨大企業を経営する貴族の少年であり、彼に仕えるセバスチャンは完璧な執事です。この関係性を通じて、当時の貴族とその使用人の関係、そして執事の役割やイギリス特有の家制度について学ぶことができます。

注目シーン:

セバスチャンがシエルの指示で完璧に仕事をこなし、家中を管理するシーンは、典型的な「完璧な執事像」を体現しています。この執事という職業は、イギリス文化に根強く、社交や家の維持管理を担っていた重要な役割です。

教育的ポイント:

執事やメイドの役割を通して、イギリスの家庭内でのヒエラルキーや、労働階級と貴族階級の関係を学べます。さらに、セバスチャンのプロフェッショナリズムは、現代においても役立つ職業倫理やサービス精神の教訓となるでしょう。

3. 道徳的な葛藤と選択の描写

『黒執事』は単なる歴史的な物語に留まらず、登場人物たちが抱える道徳的な葛藤を描くことで、読者に深い哲学的思考を促します。シエルが復讐を目的に生きる少年であり、そのために悪魔であるセバスチャンと契約するという設定は、善悪の境界や人間の選択について考えさせられる内容です。

注目シーン:

シエルが時に非情な決断を下すシーンや、セバスチャンがその命令に従う姿は、権力と責任、道徳と欲望の対立を象徴しています。特に「何をもって正義とするか」という問いが繰り返し描かれており、道徳教育の観点から興味深い題材です。

教育的ポイント:

この作品を通じて、復讐や正義といった普遍的なテーマについて考察できます。哲学的な視点から道徳的ジレンマを探求し、読者に倫理観の再考を促す素晴らしい教材にもなり得ます。

まとめ

『黒執事』は、ヴィクトリア朝時代の歴史や文化、エチケットを学びながら、道徳的な問題に対しても深く考えさせられる作品です。歴史的な背景がしっかりと描かれていることで、エンターテイメント性と教育性がバランスよく融合しています。ファンタジーとリアルな歴史の交差点にあるこの作品は、歴史に興味のある読者にも、新しい視点を提供してくれるでしょう。