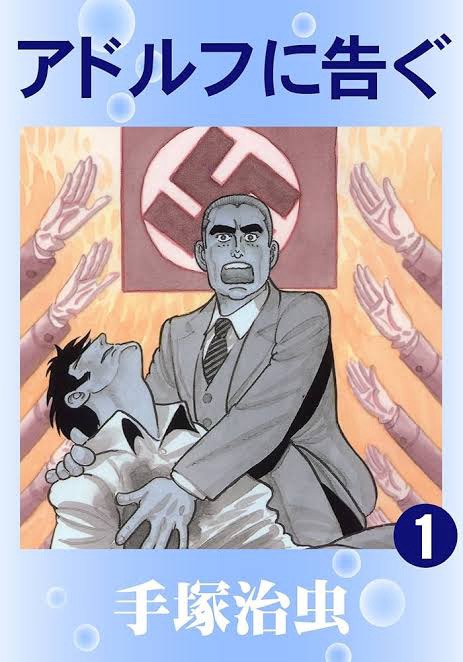

『アドルフに告ぐ』は、第二次世界大戦という歴史的に非常に重要であり、なおかつ悲劇的な時代を背景に、3人の「アドルフ」を巡る人間ドラマを描いた手塚治虫の名作です。この作品は、戦争の悲劇だけでなく、政治的な陰謀、人種差別、そして個々の人間の葛藤を深く掘り下げており、第二次世界大戦を学ぶ上で多くの示唆を与えてくれます。

- 第二次世界大戦の時代背景をリアルに描写

『アドルフに告ぐ』は、第二次世界大戦中のドイツ、そして日本を舞台にしています。作品内では、ナチス・ドイツの台頭、ユダヤ人迫害、戦時中の日本の状況など、戦争中のさまざまな歴史的背景がリアルに描かれています。特に、ドイツと日本という2つの国が戦争の中でどのように絡み合い、人々がその中でどのように生き抜いていったのかを学ぶことができます。戦争の恐ろしさや、当時の政治的・社会的状況を知る上で、この作品は非常に貴重な資料となります。

- 人種差別と偏見を問う物語

作品の中心にあるテーマの一つが、人種差別です。主人公たちは、それぞれ異なる立場や人種であり、その中で戦争による差別や偏見に直面します。ナチスによるユダヤ人迫害は、第二次世界大戦の歴史の中で最も忌まわしい出来事の一つです。『アドルフに告ぐ』では、この歴史的事実を元に、偏見がいかに人々の心を蝕み、世界を破壊していくのかを描きます。これは、歴史教育だけでなく、現代における人権や平和教育にも通じる普遍的なテーマです。

- 個人の葛藤と道徳的ジレンマ

『アドルフに告ぐ』の登場人物たちは、戦争という極限状態の中でさまざまな葛藤に直面します。ドイツ人と日本人、ユダヤ人という異なるバックグラウンドを持つ3人の「アドルフ」の物語は、国家やイデオロギーに翻弄される個人の姿を映し出しています。特に、自分の信念や正義を貫くために戦う者、家族や愛する人を守るために苦渋の選択を迫られる者など、道徳的ジレンマを抱えながら生きる人間の姿は、読者に強い共感と考えさせられるものを与えます。

注目シーン: アドルフ・カミルと迫害の現実

作中で特に注目すべきシーンは、ユダヤ人であるアドルフ・カミルがナチスによる迫害に直面する場面です。友人であったはずの人々が、ユダヤ人であるという理由だけで彼を排斥し、命を狙うようになる様子は、戦時下の狂気と人間の弱さを象徴しています。ここでは、戦争の恐怖とともに、差別がいかに人を変え、社会を狂わせるのかが描かれています。このシーンを通じて、戦争がもたらす悲劇や人間の心理の複雑さを学ぶことができます。

戦争の教訓と平和へのメッセージ

『アドルフに告ぐ』は、第二次世界大戦の恐ろしさと人間の弱さを描く一方で、戦争の無意味さと平和の大切さを強く訴えています。登場人物たちの悲劇を通して、戦争は一部の政治家や権力者の思惑だけでなく、個々の人々の人生をも狂わせるものであることが示されます。また、異なる人種や信念を持つ人々が共存し、理解し合うことの重要性も、この作品から学べる重要なメッセージです。

まとめ

『アドルフに告ぐ』は、第二次世界大戦という重いテーマを扱いながらも、人間ドラマを通じて戦争の悲劇や人間の葛藤を深く描いた作品です。この作品を読むことで、戦争の歴史的背景や人種差別の問題、個人が抱える道徳的ジレンマを理解することができます。戦争の悲惨さだけでなく、そこに生きた人々の強さや弱さを学ぶことで、現代社会における平和の尊さを改めて感じることができるでしょう。