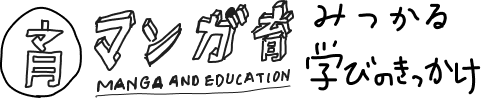

『無職ですが子どもを連れて逃げました』は、まぁみ氏の実体験をもとにした感動的な体験マンガです。この作品は、DVや浮気を繰り返す夫から逃れ、子どもと共に新たな生活を切り開く女性の姿を描いています。

この作品が教育的視点で注目される理由

1. 家庭内暴力(DV)の実態と影響を理解する教材として

主人公が経験するDVの描写は、家庭内での暴力がどのように日常生活や精神状態に影響を及ぼすかをリアルに伝えています。これにより、読者はDVの深刻さとその影響を理解することができます。

2. 自己肯定感と自立の重要性を学ぶ機会として

主人公が困難な状況から抜け出し、自立を目指す過程は、自己肯定感の回復と自立の重要性を教えてくれます。これは、若者や社会人にとって自己啓発の教材となるでしょう。

3. 社会的支援の必要性と活用法を知る手段として

主人公が逃亡後に直面する問題や、それを乗り越えるための社会的支援の活用は、困難な状況にある人々への具体的なアドバイスとなります。これにより、読者は社会的支援の重要性とその利用方法を学ぶことができます。

作品内の印象的なシーン

• 逃亡を決意する瞬間

主人公が子どもの未来を考え、逃亡を決意する場面は、母親としての強さと愛情が感じられます。

• 新たな生活への挑戦

逃亡後、仕事や住居を確保しようと奮闘する姿は、読者に勇気と希望を与えます。

• 子どもとの絆の深まり

困難な状況下で、母子の絆が深まる描写は、家族の大切さを再認識させられます。

作品から得られる教訓

• 困難に立ち向かう勇気

どんなに厳しい状況でも、勇気を持って行動することで道が開けることを教えてくれます。

• 支援を求めることの重要性

一人で抱え込まず、周囲の支援を求めることが問題解決の鍵であることを示しています。

• 自己価値の再発見

自己を大切にし、自分の価値を再認識することの重要性を伝えています。

まとめ

『無職ですが子どもを連れて逃げました』は、家庭内暴力や困難な状況に立ち向かう女性の姿を描いた作品です。この作品は、DVの実態や自己肯定感の回復、社会的支援の重要性など、多くの教育的要素を含んでいます。読者は主人公の経験を通じて、困難に立ち向かう勇気や自己価値の再発見の大切さを学ぶことができるでしょう。

夢中で読み進めてしまいました、、、、。