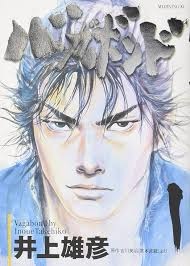

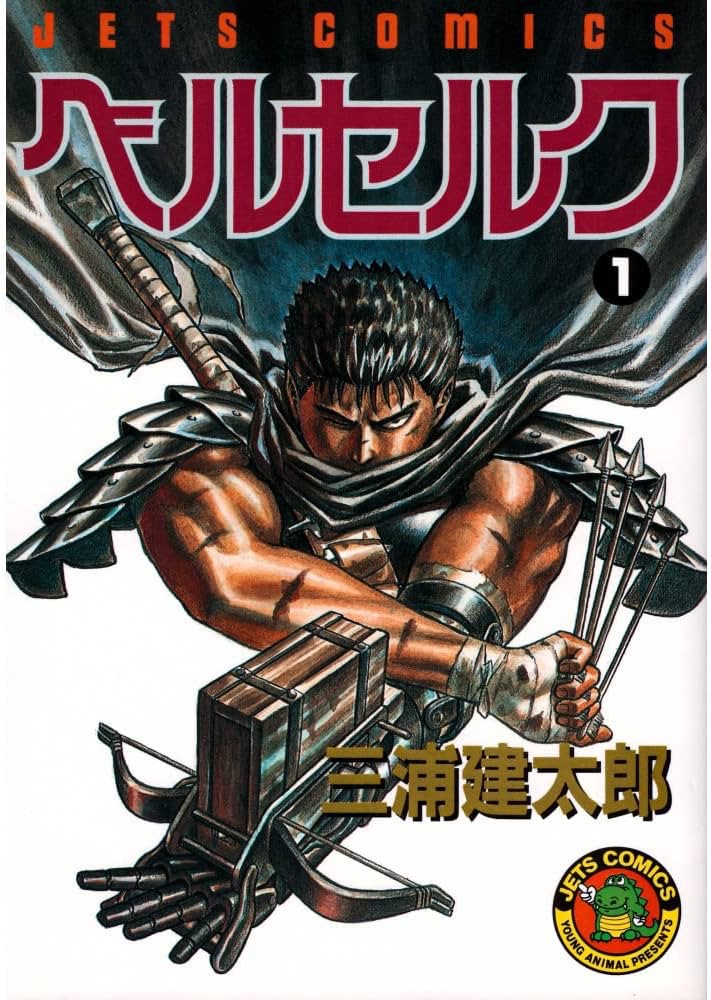

『ベルセルク』は、14世紀のヨーロッパ風のダークファンタジー作品で、中世の文化や社会構造を背景にしています。物語は、剣士ガッツが主人公で、壮絶な戦いと人間ドラマが描かれています。作品全体が中世ヨーロッパの騎士制度や封建制度、戦争、宗教的なテーマを強く取り入れており、14世紀の社会の影響を色濃く感じられる作品です。

1. 中世ヨーロッパ風の社会と騎士道

『ベルセルク』の世界観は、14世紀の中世ヨーロッパをモチーフにしています。封建制度が色濃く反映された領主や騎士の存在、傭兵団の戦闘など、当時の社会秩序や価値観が登場キャラクターたちの行動や関係性に大きな影響を与えています。主人公ガッツが所属する鷹の団は、傭兵として戦場を駆け巡る一方で、騎士道や忠誠心、栄誉などのテーマを体現しています。

2. 宗教と暗黒時代のテーマ

14世紀は、ヨーロッパが大規模な戦争や宗教的な動乱に揺れた時期でもあります。『ベルセルク』では、物語の中で異端審問や宗教的な迫害、地獄のような世界観が描かれ、14世紀の宗教的な闘争や暗黒時代の雰囲気が濃厚に漂っています。特に、宗教が権力として機能し、信仰が人々の行動に影響を与える描写は、歴史的な背景と重なります。

3. 戦争と個人の運命

『ベルセルク』の物語は、戦争と暴力がテーマの一つです。14世紀のヨーロッパもまた、百年戦争や内戦によって荒廃していました。作品中の戦場の描写や、個々のキャラクターが戦争によって人生を翻弄される姿は、この時代の現実を反映しています。ガッツ自身も、自分の運命に翻弄されながらも、自らの生き方を見つけるために戦い続ける姿が描かれています。

注目シーン: 鷹の団とゴッド・ハンド

『ベルセルク』の物語の中で特に注目すべきは、鷹の団とゴッド・ハンドとの戦いです。ガッツと仲間たちが直面する数々の試練や裏切りは、14世紀の戦争や宗教的な闘争を象徴するようなテーマが含まれており、壮絶な戦いが物語のクライマックスを彩ります。

14世紀から学べる教訓

『ベルセルク』を通じて学べるのは、個人の運命と歴史的な力がどのように交差するかという点です。14世紀は、戦争や宗教的な葛藤が人々の生活を大きく揺るがせた時代でした。ガッツの戦いと成長の物語は、この歴史的な背景をベースにしながら、人間の強さと弱さを描いています。

まとめ

**『ベルセルク』**は、14世紀のヨーロッパの暗黒時代を舞台にした壮大なファンタジーで、中世の封建社会、戦争、宗教的闘争を背景にしています。歴史的なテーマとファンタジーが融合したこの作品は、14世紀のヨーロッパに興味がある読者にとって、深い考察を促す一冊です。