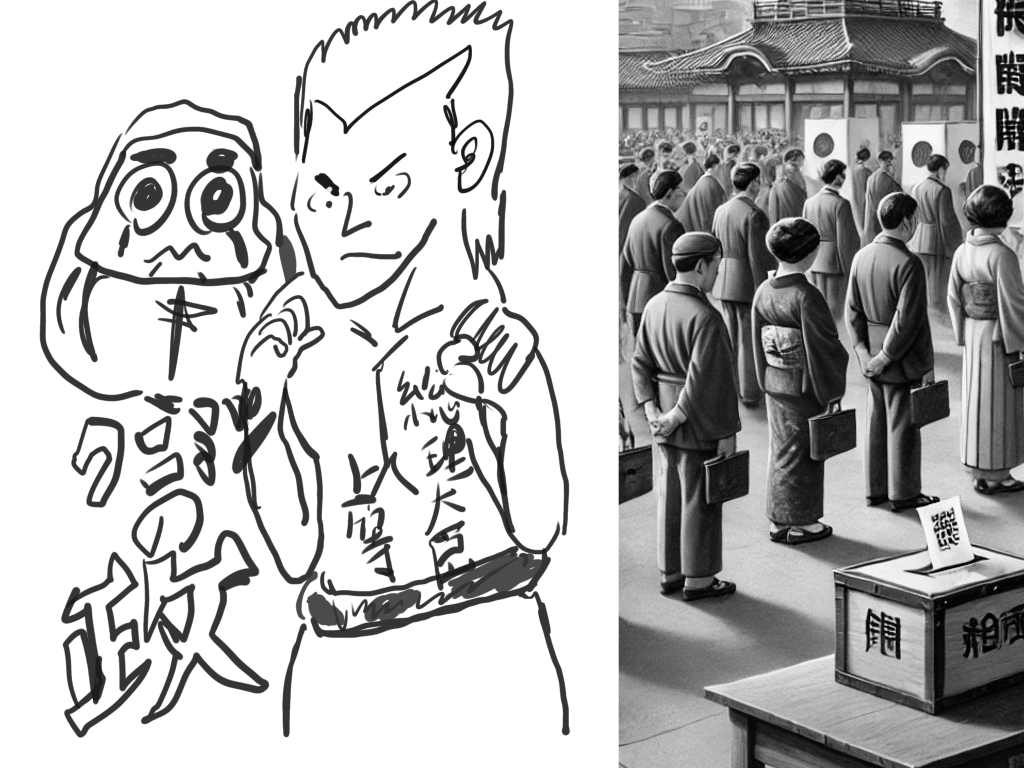

戦国時代(1467年~1615年)は、戦国大名が日本各地で権力争いを繰り広げた混乱期であり、その中で文化や技術も大きく発展しました。この時代を背景にした漫画『信長のシェフ』は、現代の料理人がタイムスリップし、織田信長に仕えるというユニークなストーリーで、戦国時代の武将たちや生活を鮮やかに描いています。料理を通じて戦国時代の文化や政治を学べる点が、この作品の魅力です。

『信長のシェフ』が戦国時代を学ぶ上で役立つ3つの理由

1. 戦国武将の人物像がリアルに描かれる

織田信長をはじめ、豊臣秀吉、明智光秀などの戦国武将たちがリアルに描かれています。特に信長の非情さと革新性、そして戦略家としての側面が、料理を通して見事に表現されています。武将たちの個性や時代背景を学びながら、彼らがどのように戦国の時代を生き抜いたのかを感じ取ることができます。

2. 料理を通じて当時の生活や文化を知る

戦国時代の料理や食文化は、政治や戦略にも深く関わっています。『信長のシェフ』では、現代の料理人が戦国時代の素材や調理法を駆使して信長を驚かせるシーンが多くあり、そこから当時の食材の入手方法や、料理がどのように武将の心を動かす役割を果たしていたかを学ぶことができます。食文化という視点から、戦国時代の人々の生活を知ることができる点は非常に教育的です。

3. 戦国時代の戦術や政治の理解が深まる

『信長のシェフ』では、料理を通じて外交や戦術が描かれる場面が多くあります。食材の調達やもてなしが外交の一環として使われたり、兵士たちに士気を高めるための食事が重要視されたりするシーンは、戦国時代の政治や戦略がどのように展開されていたのかを深く理解させてくれます。

Notable Scene

印象的なシーンは、現代の料理人であるケンが、信長のために戦略的な料理を作るシーンです。彼が限られた食材を駆使して、信長や他の武将たちを驚かせる場面では、戦国時代における食事の重要性や、料理が戦略の一部としてどのように使われたかがよく表現されています。

教育的な視点でのまとめ

『信長のシェフ』は、料理という切り口から戦国時代の政治や文化を学ぶことができる貴重な作品です。戦国時代の武将たちの人物像や、当時の食文化の重要性を知ることで、戦国時代の社会全体を理解する一助となります。食と歴史を結びつけたこの作品は、楽しく戦国時代の知識を深める教材としても活用できるでしょう。