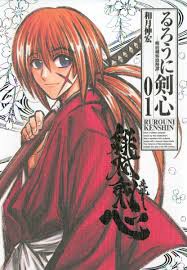

『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』(和月伸宏)は、19世紀の日本を背景に、明治維新の時代を生きる剣客たちの物語です。物語の舞台は、江戸時代の終わりから明治維新の時期(1860年代〜1870年代)にかけて、日本が急速に変化していく中、主人公の緋村剣心が「不殺(ころさず)」の誓いを立てて戦う姿が描かれています。この作品は、19世紀の日本史、特に幕末の激動や明治初期の改革を学ぶ上で、歴史的な背景とフィクションが融合した興味深い視点を提供してくれます。

1. 幕末の動乱と明治維新

『るろうに剣心』は、幕末に倒幕運動が活発化し、江戸幕府が終焉を迎える歴史的背景をもとにしています。主人公の剣心は、かつて倒幕派の人斬り抜刀斎として幕府側と戦いましたが、明治時代には「人を殺さない」という誓いを立てて生きる流浪人となります。この設定は、倒幕と新政府設立を通じて新たな時代が始まる19世紀の日本の政治的な変化を象徴しています。

幕末には、外国からの圧力による開国と、それに伴う日本国内の政治的な混乱が起こりました。この時期の動きが、明治時代の急速な近代化への足がかりとなり、『るろうに剣心』では、幕末から明治への変革が剣心の過去と現在に大きく影響を与えています。

2. 明治維新後の社会と剣客たち

『るろうに剣心』の物語は、江戸時代の武士社会から、近代化を進める明治政府への変化の中で、かつての武士や剣客たちがどのように生きていたかを描いています。明治時代には、剣術の価値が変わり、銃や西洋の武器が導入されるなど、武士の役割が大きく変化しました。剣心自身も、かつての人斬りとしての過去に苦しみながらも、剣術を通じて人々を守ることを誓います。

この時代の武士たちは、新しい社会に順応するか、それとも自らの誇りを守りながら生きるかの選択を迫られていました。『るろうに剣心』は、この葛藤を持つ登場人物を通じて、19世紀の急速な社会変化が人々に与えた影響を描いています。

3. 西洋文化の導入と日本の近代化

19世紀後半、日本は西洋文化を急速に取り入れ、社会や産業、教育に至るまで大きな変革が行われました。『るろうに剣心』では、旧時代の価値観を持つキャラクターと、新しい時代を象徴するキャラクターが登場し、彼らが衝突しながらも共存を模索する様子が描かれています。特に、鉄道や電信といった新しい技術の導入が、物語の舞台である東京の街並みにも反映されています。

剣心と彼の仲間たちは、この変わりゆく日本で自らの役割を見つけようとし、新時代における正義や生き方を模索しています。明治政府の新たな方針や、西洋技術の導入が、古い価値観とどのように衝突したかを知る上で、この作品は興味深い視点を提供します。

注目シーン: 京都編と志々雄真実の登場

『るろうに剣心』の中で特に注目すべきは、京都編です。この編では、かつての倒幕志士であり、剣心と同じく人斬りであった志々雄真実が登場し、旧時代の武力による新政府の転覆を目指します。この対決は、明治時代の中で生き残るために、過去の影響からどうやって新しい道を見つけるかを象徴しています。

剣心と志々雄の戦いは、19世紀の日本における過去の遺産と新しい時代への適応というテーマを見事に反映しています。彼らの対決は、武力で過去にとどまる者と、平和の中で新しい時代を生きようとする者の衝突として描かれており、幕末から明治への移行期における人々の葛藤を感じ取ることができます。

19世紀の日本から学ぶ教訓

『るろうに剣心』を通じて学べるのは、19世紀の日本が経験した急速な社会変化と、個々の人々がその中でどう適応しようとしたかということです。剣心の「不殺」という信念は、戦乱の時代が終わり、平和の中で人を守るという新しい価値観の象徴です。また、幕末から明治への変革期において、人々がどのようにして過去と向き合いながら生きたのかを考えるきっかけを与えてくれます。

まとめ

**『るろうに剣心』**は、19世紀の日本の幕末と明治初期の背景を舞台に、過去を背負った剣士が新しい時代で生きる意味を見つける物語です。剣心の生き方や、登場人物たちの葛藤を通じて、激動の時代をどのようにして生き抜いたかを学ぶことができます。19世紀の日本の歴史や明治維新に興味がある方には、ぜひおすすめしたい一冊です。